近期,四川师范大学物理与电子工程学院2022级本科生黄韵雪、2025级研究生冯琴及其合作者在期刊《The Astrophysical Journal Letters》(中科院1区Top期刊,IF=12)上发标题为《3D Fast-mode Wave Propagation from Corona to Chromosphere: Triggering Mechanism for 3D Oscillations of Filaments》的研究论文。黄韵雪和冯琴为论文共同第一作者,物电学院周新平副教授和西南交通大学刘煜教授为共同通讯作者,四川师范大学为第一完成单位,合作单位包括太阳活动与空间天气国家重点实验室、深圳信息职业技术大学、云南师范大学和西南交通大学。

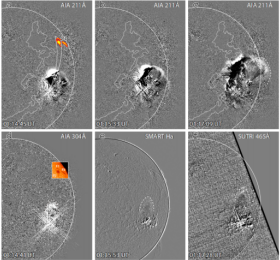

极紫外波、莫尔顿波的演化过程、暗条在日冕上相对位置概览

莫尔顿波和日冕极紫外波是太阳大气中与耀斑紧密相关的大尺度扰动现象。理论模型和观测研究均认为莫尔顿波是日冕极紫外波在色球的对应体,但一直缺少波从高层大气向低层大气传播过程的直接观测证据。利用SDO空间望远镜极紫外太阳成像仪的成像数据,团队观测到了紫外波在日冕层的响应,利用SURTI 465埃的观测数据,在过渡区捕捉到波的演化信号,利用SMART Ha波段捕获了莫尔顿波在色球层的传播特征。这为日冕波在不同的大气高度传播提供了三维的画像。同时发现波在日冕经过渡区到色球层传播速度逐层减慢的特征,这也为波三维穹顶状结构提供了间接证据。此次研究首次给出了这种快模激波从日冕层,经过过渡区,向色球层传播的直接证据。

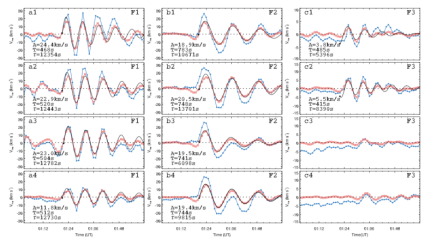

暗条振荡的多普勒速度

此外,研究中还详细分析了由于日冕波导致的暗条的振荡特征。暗条F1在水平和垂直方向上经历了相似的五个周期,推测实际为垂直振荡,水平振荡信号因其靠近日面边缘而由投影效应产生。暗条F2在水平和垂直方向上周期差异明显,应是两种方向的混合振荡。暗条F3则振荡信号较弱,在其左部可以检测到小尺度垂直振荡。该项研究表明波和暗条相互作用是一个非常复杂的过程,其振荡形式和波的入射方向没有多大关系。

文章链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/adf6ac

编辑:唐荣 审核:闫从华 终审:廖磊